Gletscherschutz wird konkreter

17. luglio 2019

Anfangs Juni reichte die Hochschule für Technik und Wirtschaft HTW Chur bei der Schweizerischen Agentur für Innovationsförderung (Innosuisse) ein spektakuläres Projekt ein. Unter der Leitung von Dr. Felix Keller (Academia Engiadina Samedan und HTW Chur) zusammen mit zusätzlichen Forschungs- und Industriepartnern verfolgt das Technologie-Entwicklungsprojekt «Bodenunabhängiges Beschneiungssystem» die Gletscherrettungsidee. Das Projekt in Höhe von 2,5 Millionen Franken und einer Dauer von 30 Monaten wurde nun bewilligt. Innosuisse übernimmt dabei die Hälfte der Kosten.

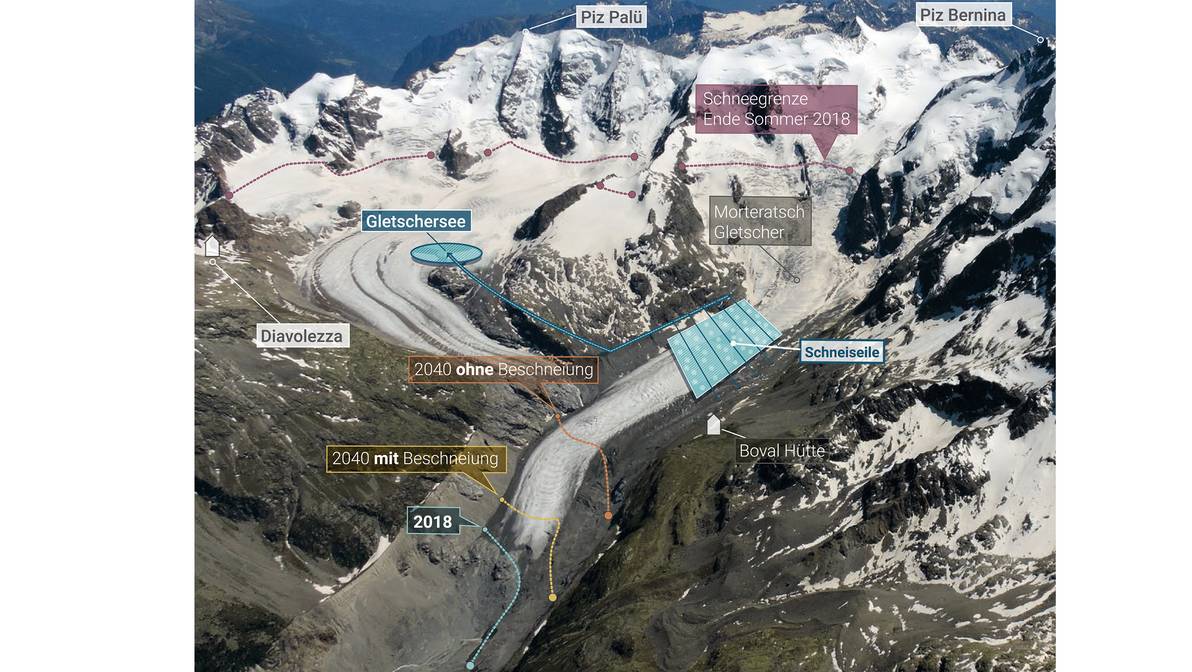

Wenn man das massenweise im Sommer anfallende Schmelzwasser des Gletschers möglichst hoch oben sammeln, im Winter in Form von Schnee wieder recyceln und so dem Gletscher zurückgeben würde, könnte das Gletscherschmelzen verzögert werden – der Begriff «Schmelzwasser-Recycling» entstand. Was passiert also, wenn man Gletscher mit Schnee abdeckt? Das war eine zentrale Frage, die sich der Glaziologe Felix Keller an der Academia Engiadina in Samedan zusammen mit Johannes Oerlemans von der Universität Utrecht (NL) im Auftrag der Gemeinde Pontresina seit 2015 stellte. Es folgten zahlreiche Studien und Feldversuche auf den Oberengadiner Gletschern und eine Machbarkeitsstudie wurde durchgeführt. Als Grundlage dieser diente die weltweit längste Energiebilanz-Messreihe auf einer Gletscherzunge, welche vom Team von Johannes Oerlemans auf dem Morteratschgletscher gemessen wurde. Zudem liegen aus dem Schweizerischen Gletschermessnetz Längenmessungen seit 1878 vor. Es konnte rechnerisch dargelegt werden, dass unter den heutigen Bedingungen sogar ein Gletscherwachstum in 10 Jahren möglich sei, wenn man 10% der Gletscherfläche mit Schnee ganzjährig abdecken würde.

Schneeerzeugung ohne elektrische Energie

Für das lokale Beschneien eines Gletschers sind verschiedene Aspekte zu berücksichtigen. Die Installation herkömmlicher Schneilanzen ist aufgrund der Bodenbeschaffenheit (Permafrost- und Gletschergebiete) nicht möglich. Zudem sollte möglichst keine elektrische Energie für den Wassertransport und die Schneeerzeugung notwendig sein und es muss genug Schmelzwasser vorhanden sein. Die Idee eines bodenunabhängigen Beschneiungssystems entstand. Dabei werden neu zu entwickelnde Beschneiungsseile mit Schneeerzeugern über den Gletscher angebracht. Die Schweizer Firma Bartholet Maschinenbau AG ist auf dem Weltmarkt führender Hersteller von Seilbahnsystemen. Die Firma Bächler Top Track AG hat zudem ein Patent auf das «Nessy» System, dass eine stromfreie Schneeproduktion möglich macht. Beide Industriepartner hat Felix Keller zusammengebracht und für die Idee begeistern können. Das Institut für Bauen im alpinen Raum (IBAR) der Hochschule für Technik und Wirtschaft HTW Chur bringt seine Forschungskompetenzen unter anderem aus der Erfahrung aus dem See-Eisprojekt im Engadin ein. Weitere Forschungspartner sind die Hochschule Luzern, die Interstaatliche Hochschule für Technik Buchs und St. Gallen (NTB) und die Fachhochschule Nordwestschweiz.

Weltweite Märkte warten auf Innovation

Potentielle Kunden für ein solches bodenunabhängiges Beschneiungssystem finden sich in Regionen Europas, Zentralasiens sowie in den Anden. In vielen Regionen hängt die Existenz vom Schmelzwasser nahegelegener Gletscher ab. Das Verschwinden der Gletscher bedroht das Überleben der dort lebenden Menschen. Gemäss einer kürzlich erschienenen Studie des Glaziologen Hamish D. Pritchard im Wissenschaftsmagazin «Nature» sind in wenigen Jahrzehnten bis zu 221 Millionen Menschen im Himalayagebiet von einer knappen Trinkwasserversorgung direkt betroffen. Mit dem Abdecken der dortigen Gletscher mit Schnee könnte das Schmelzen stark verzögert werden. «Eine Verzögerung von bis zu 50 Jahren könnte dort möglich sein», so Keller. Weitere Regionen mit touristischen Hintergründen würden Interesse zeigen. Vermehrt müssen in Skigebieten Zonen mit Permafrost und Gletschereis beschneit werden um den Skibetrieb zu gewährleisten.

«Das ist ein Meilenstein für unsere Arbeit. Alle Studien und Forschungen sind fast wertlos, wenn wir diese nicht technisch umsetzen können», sagt Keller zum positiven Entscheid von Innosuisse.

Das Pilotprojekt startet in den kommenden Wochen im Oberengadin und wird 30 Monate durchgeführt.

Kontakt

Dr. sc. nat. Felix Keller

Academia Engiadina, HTW Chur

Co-Leiter Europäisches Tourismus Institut Schweiz (ETI)

T +41 81 851 06 27

felix.keller@clutterhtwchur.ch

Dr. Dieter Müller

Stv. Projektleiter

T +41 79 239 79 73

dieter.mueller@clutterhtwchur.ch

Prof. Dr. Ing. Imad Lifa

HTW Chur, Departement Lebensraum

Leiter Institut für Bauen im alpinen Raum (IBAR)

T +41 81 286 24 83

imad.lifa@clutterhtwchur.ch

File

- news_gletscherschutz-morteratschgleschter_c_maykwendt.jpgMorteratschgletscher (©maykwendt)

- news_gletscherschutz-Schneiseil_c_bartholet.jpgVisualisierung Schneiseil (©Bartholet Maschinenbau AG)

- news_gletscherschutz-Vision_MortAlive-_c_academiaengiadina.jpgVision der Gletscherrettungsidee (©Academia Engiadina )

Scuola universitaria professionale dei Grigioni

Quale scuola universitaria intraprendente, la SUP Grigioni punta sul pensiero dinamico e sull’approccio proattivo. Con questo modo di pensare contribuisce a plasmare il futuro in modo sostenibile. L’insegnamento e la ricerca presso la Scuola universitaria professionale dei Grigioni sono interdisciplinari e orientati alle sfide pratiche nell’economia e nella società. La SUP Grigioni forma i suoi ben 2'400 studenti a diventare personalità altamente qualificate e responsabili. Essa offre cicli di studio e corsi di perfezionamento in Architettura, Ingegneria civile, Computational and Data Science, Digital Supply Chain Management, Information Science, Management, Mobile Robotics, Multimedia Production, Photonics nonché in Turismo. Nella propria ricerca, la SUP Grigioni si concentra sui temi delle tecnologie future applicate, dello sviluppo nell’area alpina e dell’attività imprenditoriale, agendo anche in modo partecipativo all’interno di laboratori reali. La partecipazione attiva di tutti gli attori della scuola universitaria contribuisce al continuo sviluppo della stessa nonché della qualità dell’intero l’istituto. fhgr.ch