Was kann der Technologiewandel für den Klimaschutz tun – und was nicht?

Dass zum Schutz des Klimas Massnahmen zu ergreifen sind, wird in der Wissenschaft nicht mehr ernsthaft angezweifelt. Doch welche Massnahmen machen Sinn, was leistet moderne Technik, wo liegen die Grenzen und was folgt daraus? Diese Fragen sind für die breite Bevölkerung von Bedeutung, denn es geht um die Zukunft. Im folgenden Artikel werden die klimatischen Auswirkungen des Autoverkehrs aufgezeigt und mögliche Lösungsansätze anhand neuester Technik und einer Kostenschätzung veranschaulicht.

Text: Ulrich Hauser-Ehninger / Bild: Ralph Kohler

Wenn ich von Bonaduz nach Chur zur Arbeit radle, sehe ich viele Autos. Selten sind zwei Sitze, noch seltener mehr Sitze belegt. Dann frage ich mich, wie gross die Hypothek ist, die dadurch den Folgegenerationen aufgebürdet wird.

Es wird oft kolportiert, dass umweltbelastendes Kohlenstoffdioxid (CO2) durch entsprechende Technologien – Carbon Dioxide Removal (CDR) genannt – wieder eingefangen werden kann. Dies ist korrekt, jedoch sehr aufwändig. Es ist einfacher, CO2 direkt am Entstehungsort abzufangen. Dazu gibt es mehrere Alternativen. Das sogenannte Carbon Capture and Storage beispielsweise versucht, das CO2, das bei Prozessen entsteht, abzuscheiden, bevor es in die Atmosphäre gelangt. Das kann mit unterschiedlichen Technologien erfolgen und führt zu konzentriertem CO2.

Kohlenstoff ist als fossiler Energieträger in Form von Kohlenwasserstoffen gespeichert, deren Energie beim Verbrennen frei wird. Dieselbe Menge an Energie muss also aus erneuerbaren Energien investiert werden, wenn man das CO2 aus der Luft wieder als Kohlenwasserstoff speichern möchte. Dazu genügt es nicht, den aktuellen Energiebedarf aus erneuerbaren Quellen zur Verfügung zu stellen, sondern man muss die Energie, die seit dem Beginn der fossilen Verbrennung genutzt wurde, zusätzlich aufbringen. Es sind enorme Mengen, wenn man bedenkt, dass seit ca. 1940 fossile Treibstoffe in ungeheurem Umfang verbrannt wurden.

Vom CO2-Preis zur nachhaltigen Energie: eine Kostenabschätzung

Beim Auto wird das CO2 zurzeit nicht am Entstehungsort abgefangen. Es muss also mittels CDR-Techniken wieder aus der Luft entfernt werden. Wenn man berechnet, was das für den Liter Benzin bedeutet, liegen die aktuellen Kosten für die direkte Rückgewinnung von CO2 bei etwa 1600 Franken pro Tonne. Langfristig werden die Kosten auf etwa 180 Franken pro Tonne CO2 geschätzt. Ein Liter Benzin verursacht etwa 2,3 Kilogramm CO2. Das bedeutet, dass der CO2-Preis für jeden Liter Benzin zurzeit rund vier Franken beträgt. Langfristig würde sich dieser Preis auf etwa 40 Rappen reduzieren. Diese Kosten müsste man also bei einer «fairen» Bepreisung des Brennstoffs zusätzlich zahlen. Das würde pro Auto und Jahr etwa 2500 Franken Mehrkosten verursachen. Diese Berechnung basiert auf einer durchschnittlichen Fahrstrecke von 30 Kilometern pro Tag, einem durchschnittlichen Verbrauch eines Schweizer Autos von 6,08 Litern pro 100 Kilometer und den genannten Mehrkosten von vier Franken pro Liter Benzin.

Da die Energie zur Entnahme von CO2 aus der Luft bereitgestellt werden muss, ermittle ich als nächsten Schritt, was mit den vier Franken pro Liter erreicht werden könnte. Die Installation einer Photovoltaikanlage mit einer Spitzenleistung von 1 kWpeak kostet momentan etwa 2000 Franken. Die oben genannten Mehrkosten aus einem Jahr würden ausreichen, um eine Photovoltaikanlage mit einer Spitzenleistung von 1,2 kWpeak zu finanzieren. Diese Anlage würde jährlich etwa 1,2 Megawattstunden Strom erzeugen, da eine solche Anlage einen jährlichen Energieertrag von etwa 1000 Kilowattstunden pro kWpeak liefert. Damit könnte man innerhalb von knapp fünf Jahren so viel Photovoltaik installieren, dass man das Auto komplett mit Solarstrom versorgen könnte, wenn es denn elektrisch wäre. Für eine solche Komplettversorgung würde man eine Fläche von etwa 35 Quadratmetern benötigen.

Warum diese Zahlenspiele?

Würde man die Menschen für den Schaden, den sie anrichten, zur Verantwortung ziehen und einen ökologisch fairen Preis verlangen, könnte der individuelle Personenverkehr in absehbarer Zeit energieneutral werden. Der Betrag von 2500 Franken/Jahr scheint vernünftig, wenn man sich den durchschnittlichen Wertverlust eines Autos in der Schweiz von über 5500 Franken/Jahr bewusst macht, den die Besitzerinnen und Besitzer ohne Bedenken in Kauf nehmen.

Diese Rechnung wurde als Gedankenexperiment nur für den Autoverkehr durchgeführt, ist jedoch sinngemäss auch für andere Bereiche denkbar. Durch solche Überschlagsrechnungen lässt sich schnell einschätzen, ob eine Projektidee oder eine Forschungsrichtung vielversprechend sein könnte. So kann man bereits im Frühstadium eines Projekts eine fundierte Vorstellung davon bekommen, ob das Vorhaben realistisch und umsetzbar ist, was Forschenden hilft, den Fokus auf die aussichtsreichsten Ansätze zu legen und Ressourcen gezielt dort einzusetzen, wo eine grösstmögliche Wirkung erzielt werden kann – eine solide Grundlage für weiterführende Forschungs- und Entwicklungsprojekte.

Das dreifache Volumen des Zürichsees

Es muss klargestellt werden, dass die oben aufgeführte Betrachtung die Lupe auf einen kleinen Bereich innerhalb eines Teilthemas richtet. Es findet keine Diskussion über weitere ökologische Beeinträchtigungen durch den individuellen Personenverkehr – wie den grauen Fussabdruck eines Autos, den Mehrverbrauch von Flächen durch den Strassenbau wegen der niedrigen Besetzungszahl der PKWs etc. – statt. Dass der Bundesbeschluss «Ausbauschritt 2023 für die Nationalstrassen » im November 2024 an der Urne gescheitert ist, hat ein Zeichen gesetzt. Die Stimmbevölkerung will aktuell nicht noch mehr Ressourcen für den Verkehr aufbringen. Inwiefern faire Mehrkosten in der Bevölkerung auf Widerstand stossen würden oder wie stark der Treibstoffverbrauch zurückgehen würde, bleibt bei dieser Betrachtung – nebst weiteren zu untersuchenden Nebeneffekten – unberücksichtigt. Ausserdem ist klar, dass es sich um eine Schätzung auf Basis allgemein zugänglicher Quellen handelt und nicht um eine präzise Analyse aller Daten. Verschiedene Quellen können stark voneinander abweichende Grundwerte liefern. Trotzdem zeigt die Rechnung eine Richtung auf, wie die Kosten des individuellen Verhaltens in der Bevölkerung eingeschätzt werden können. Wenn man bedenkt, dass allein der Schweizer Individualverkehr jährlich über sechs Millionen Tonnen CO2 in die Luft entlässt, scheint sofortiges persönliches Handeln ratsam. Um eine Vorstellung davon zu bekommen, was diese Emissionen bedeuten: Das sind über 13 Kubikkilometer Gas – mehr als das Dreifache des Volumens des Zürichsees.

Technik allein kann die Folgen des Klimawandels mit einem realistischen Zeithorizont nicht rückgängig machen, solange die Verbraucherinnen und Verbraucher nicht direkt für die Kosten ihres Bedarfs zur Kasse gebeten werden. Durch eine faire Kostenverlagerung auf die Verursacherinnen und Verursacher der Emissionen könnte die Schweiz innerhalb realistischer Zeit im Verkehr und insgesamt energieneutral werden – und das ausschliesslich durch eine Bepreisung von Rohstoffen, die die anfallenden Kosten der CO2-Emissionen berücksichtigt. Damit zeigt diese Skizze auf, inwieweit der Autoverkehr – und damit der gesamte Verbrauch nicht-regenerativer Energien – heute eine Hypothek für die Zukunft darstellt und wie diese Hypothek getilgt werden könnte.

Quellenangaben

[1] Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie Meteo Schweiz

[2] Swiss Carbon Removal Platform

[3] CO2 aus der Luft entfernen?

[4] Statista

[5] Schweizerische Eidgenossenschaft

[6] Swissgrid

[7] Schweizer Energie Stiftung

[8] Climate Change Performance Index

[9] Wikipedia

[10] Swisscleantech

[11] Statista

[12] solarratgeber.ch

[13] Energieversum

[14] Wikipedia

[15] Earth for All

[16] Trends in CO2 - NOAA Global Monitoring Laboratory

[17] Wikipedia

[18] The mutual dependence of negative emission technologies and energy systems

[19] Energieschweiz

[20] Helmholtz-Gemeinschaft deutscher Forschngszentren

[21] Wikipedia

[22] solar-ratgeber.ch

[24] admin.ch

[25] Auto Gewerbeverband Schweiz

[26] Statista

[27] Auto Schweiz Jahresbericht 2021 2022

[28] Wikipedia

Unsere Beiträge

Die FH Graubünden versteht «nachhaltige Entwicklung» als integrierten Ansatz in den Management- und Supportaufgaben sowie in den Bereichen Wissens- und Technologietransfer, Forschung & Entwicklung, Dienstleistungen und Hochschulbildung. Sie berücksichtigt dabei die Wechselwirkungen zwischen den drei Dimensionen Umwelt, Wirtschaft und Gesellschaft. Basierend darauf ist das Institut für Photonics und Robotics verschiedentlich im Umweltbereich aktiv und nimmt Bezug auf die Beiträge, die die Technologie für eine nachhaltige Entwicklung leisten kann – sowohl zu Luft und zu Land als auch zu Wasser:

Objekterkennung an Strassenlaternen

Das Projekt hat zum Ziel, existierende smarte Strassenlaternen mit zusätzlicher Sensorik auszustatten. Diese Sensorik soll nicht nur Objekte detektieren können, sondern auch den Objekttyp (Fahrzeug, Person, Tier, Fahrrad usw.) identifizieren und dessen Bewegungsrichtung und ‑geschwindigkeit liefern. Dies ermöglicht es, Strassenlaternen noch intelligenter zu dimmen und zu schalten.

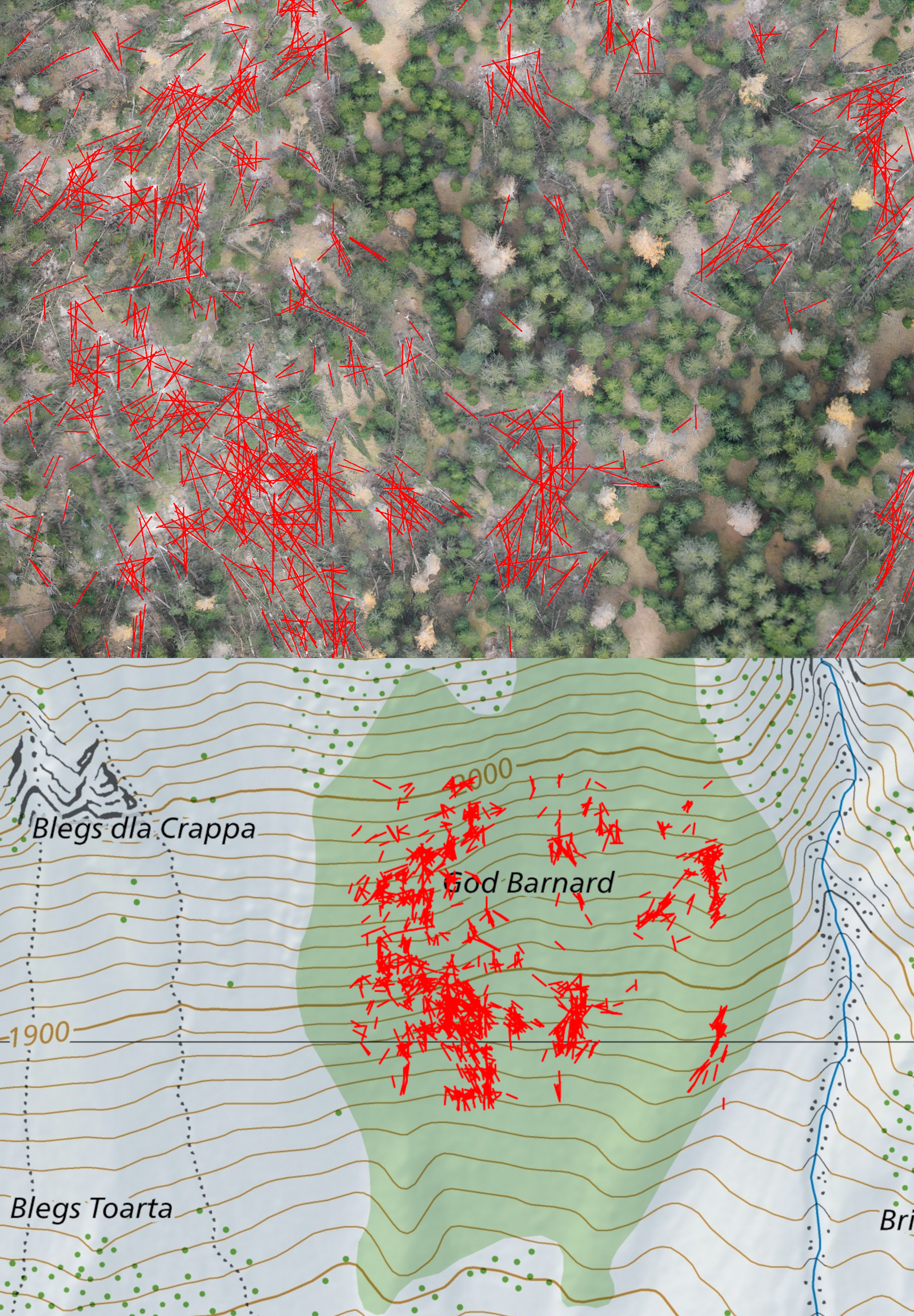

Waldsturm-Schadensanalyse mittels Fernerkundung durch Drohnen

Zur Bestimmung von Sturmschäden in Waldgebieten hat das Institut eine Software entwickelt, die es ermöglicht, in von Drohnen aufgenommenen Luftbildern umgestürzte Bäume zu detektieren, zu vermessen und geografisch zu lokalisieren. Mit diesem Projekt wird die Schadensanalyse schneller, effizienter und ungefährlicher.

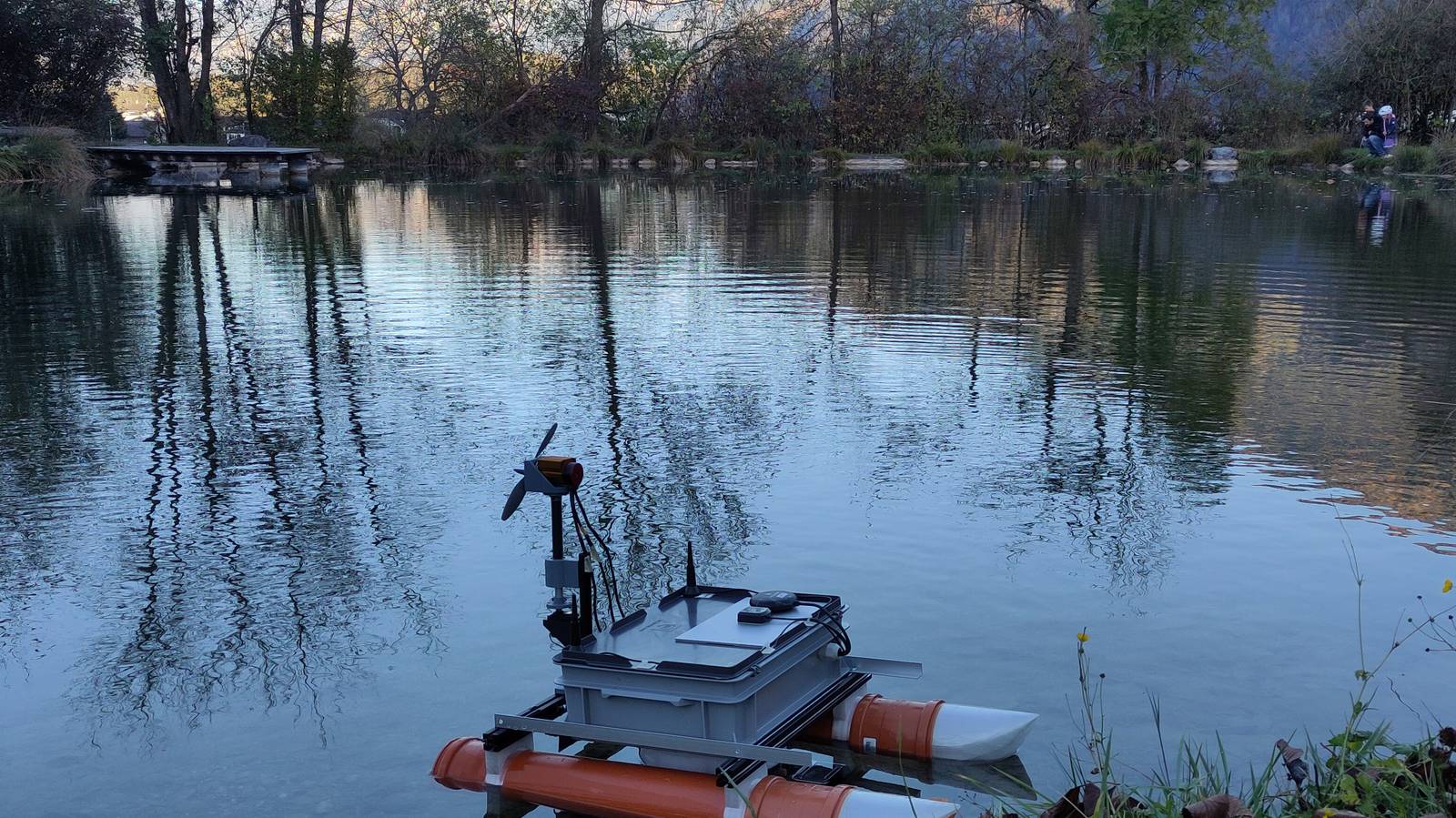

Unbemanntes Wasserfahrzeug für das Unterwasser-Monitoring

Im Rahmen des Projekts wird ein unbemanntes Wasserfahrzeug entwickelt, das der Erstellung von georeferenzierten Orthofotos des Gewässergrundes in ufernahen Bereichen dient. Hintergrund dafür ist die Unterstützung von Fachleuten – beispielsweise Biologinnen und Biologen – beim Screening und Monitoring von Wasserpflanzen. Zusätzlich können auch andere Anwendungsfälle, wie etwa das Auffinden von Abfall oder von invasiven Neophyten, unterstützt werden.

Beitrag von

Prof. Dr. Ulrich Hauser-Ehninger, Dozent, Institut für Photonics und Robotics